四字熟語根掘り葉掘り55:「杞人天憂」への批判と共感

著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)

〈不必要な心配〉のことをいう「杞憂(きゆう)」ということばがありますよね。昔むかしの中国で、杞(き)という国に、天地が崩れることを恐れるあまり、不安で夜も眠れなければ食事ものどを通らなくなった人がいた、という話から生まれた、故事成語です。

これと同じ意味を表すのが、「杞人天憂(きじんてんゆう)」。『漢検四字熟語辞典』や『新明解四字熟語辞典』をはじめとするいくつもの四字熟語辞典に収録されている、れっきとした四字熟語です。

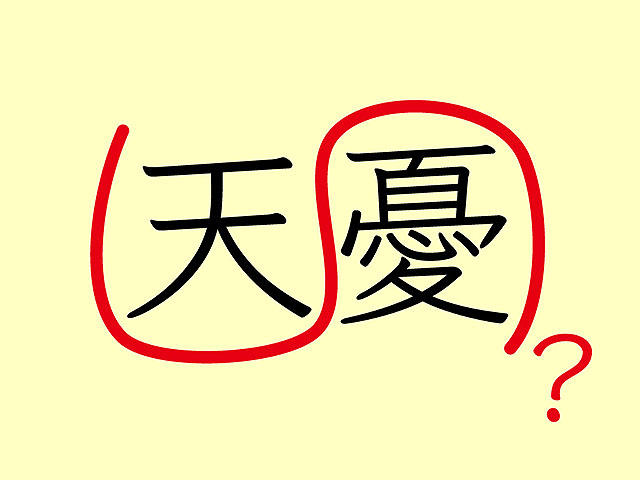

ところが、先日、あるところでこの四字熟語についてお話をすることになり、その準備をしていたところ、ふとした疑問に襲われたのです。ほんとに「杞人天憂」でいいんだろうか、正しくは「杞人憂天」ではなかろうか……と。

というのは、中国語では、英語と同じように、動詞よりも目的語の方があとに置かれるからです。この場合でいえば、「憂」が、訓読みすれば「うれう(不安になる、心配する)」となる動詞。その目的語が「天」ですから、「天憂」ではなく「憂天」でないと、中国語の文法からすればおかしいのです。

調べてみると、中国語ではやはり、「杞人憂天」というとのこと。日本語では、それをいったん、漢文訓読の要領で「杞人、天を憂う」と読んだ上で、四字熟語へと圧縮したのでしょう。その結果、「憂」と「天」の語順がひっくり返って、「杞人天憂」になったものと思われます。

昭和の戦前ごろまでのような、漢文の素養を持つ人が今よりはるかに多かった時代であれば、このような四字熟語は生まれなかったに違いありません。そういう意味で、「杞人天憂」には、日本人の漢文能力の低下がありありと映し出されているといえるでしょう。

そういう批判に対しては、まったく、返すことばがありません。しかし、私は、「杞人天憂」について、またちがった角度から共感を覚えないではいられません。

そもそも、いったんは「杞人、天を憂う」と訓読したのですから、その形のままで故事成語として使っていればよかったのです。それなのに、無理をしてナンチャッテ漢文みたいな四字熟語を生み出してしまう……。現代の日本人がそんなことをしてしまったのは、漢字4文字だけから成る四字熟語という形が、それほどまでに強い魅力を備えているからではないでしょうか。

四字熟語という表現のスタイルは、たしかに中国で生まれたものです。しかし、日本人はそれを受け継ぎつつも、今や自分たちのオリジナルな表現世界を構築しているのです。私たちが四字熟語について考える際には、中国文化から引き継いだ部分と、そこから日本人が新たに発展させた部分の両方を、きちんと意識することが大切だと思います。

≪参考リンク≫

≪おすすめ記事≫

四字熟語根掘り葉掘り25:「一騎当千」に見る日本語の歴史 はこちら

四字熟語根掘り葉掘り48:「筋骨隆々」は理屈に合わない? はこちら

≪著者紹介≫

円満字二郎(えんまんじ・じろう)

フリーライター兼編集者。 1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。 著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)など。 また、東京の学習院さくらアカデミー、NHK文化センター青山教室、名古屋の栄中日文化センターにて、社会人向けの漢字や四字熟語の講座を開催中。 ただ今、最新刊『四字熟語ときあかし辞典』(研究社)に加え、編著の『小学館 故事成語を知る辞典』が好評発売中! ●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/

≪記事画像≫

筆者作成