四字熟語根掘り葉掘り66:「寸善尺魔」を今風に解釈すると……?

著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)

1寸といえば、約3センチ。1尺はその10倍で、約30センチ。ただ、これは近代の日本でのお話。「寸」や「尺」の本家本元、中国では、時代によってその長さに違いがあって、1寸はだいたい2.3から3.3センチくらいです。

とはいえ、1尺が1寸の10倍であることは、動きません。そこで、「寸進尺退(すんしんしゃくたい)」といえば、文字通りには〈1寸進んで1尺退く〉こと。進む長さよりも退く距離の方が10倍も長いわけですから、〈事態が悪い方にばかり変化する〉ことのたとえとして用いられます。

これと似た四字熟語が、「寸善尺魔(すんぜんしゃくま)」。〈よいことがあると、それ以上にひどいことが起こりがちだ〉という意味で使われます。ただ、この四字熟語、よく考えて見るちょっと不思議な表現です。

どこが不思議なのかというと、「寸善」と「尺魔」のつり合いが取れていないところ。四字熟語の世界では、2文字目と4文字目に意味の上でペアになる漢字を使うのが1つのパターンです。「寸進尺退」の「進」「退」は、そのわかりやすい例。つまり、「寸善」で始まれば、「尺悪」とでも続けたくなるのが、一般的な発想なのです。

にもかかわらず、「尺魔」となっているのは、どうしてなのでしょうか? おそらくそれは、「魔」が具体的な大きさを持つ存在なのだからでしょう。つまり、この場合の「魔」とは、抽象的な〈悪いできごと〉ではなく、〈人間の幸せを邪魔する怪物〉を指しているのではないでしょうか。その大きさが〈1尺〉なのだ、というわけです。

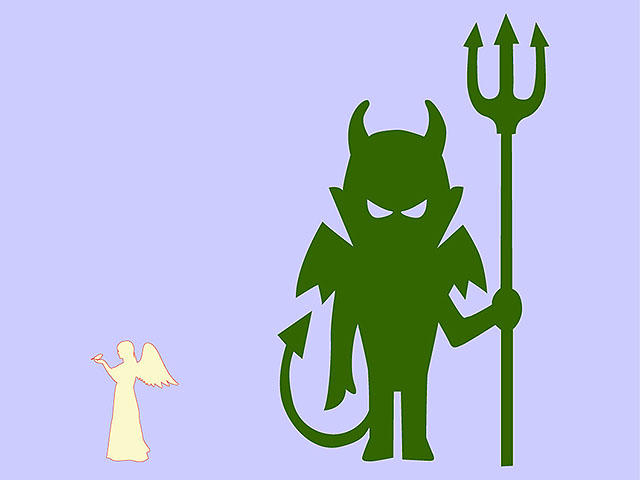

そうだとすれば、「善」の方も、ちょっと苦しいですが、〈人間を幸せにする精霊〉という意味で解釈してみたくなります。現代風に言えば、「寸善尺魔」とは、身長約3センチの天使と、身長約30センチの悪魔が隣り合わせに並んでいる図。そうやって、目に見える姿を想像する方が、表現としてはヴィヴィッドで迫力があるように思います。

「寸進尺退」は、中国の古典、『老子』の1節に基づく表現ですが、「寸善尺魔」の方は、由来がはっきりしません。中国の古い文献には見られず、日本では13世紀以降、使用例が確認できるようになります。おそらく、「寸進尺退」を下敷きにして、仏教で修行を妨げる存在を指す「魔」のイメージを取り込みつつ、日本で独自に生み出された四字熟語なのでしょう。

中国的な老荘思想とインド的な仏教を、日本的な感性で混ぜ合わせて生まれたのが「寸善尺魔」なのだとすれば、四字熟語としては少々バランスが悪いのも、それはそれで味があるような気もします。

≪参考リンク≫

≪おすすめ記事≫

四字熟語根掘り葉掘り47:神秘的な学者と「空中楼閣」 はこちら

四字熟語根掘り葉掘り57:足しても無意味な「四苦八苦」 はこちら

≪著者紹介≫

円満字二郎(えんまんじ・じろう)

フリーライター兼編集者。 1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。 著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)、『漢字の植物苑 花の名前をたずねてみれば』(岩波書店)など。

●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/

≪記事画像≫

筆者作成(シルエットACとICOON MONOの素材を利用)