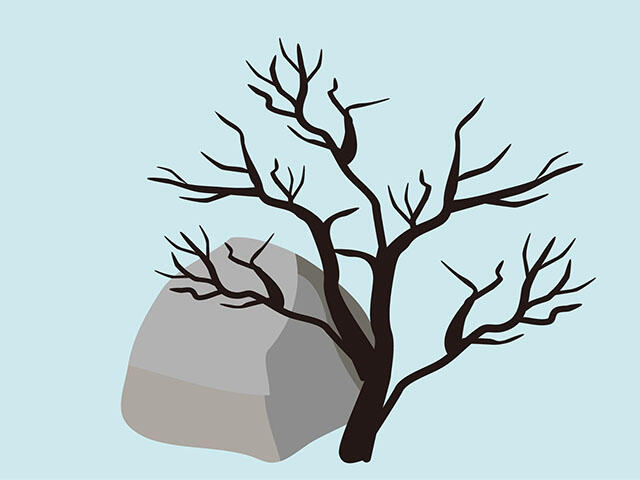

四字熟語根掘り葉掘り76:「枯木寒巌」にだって春は来る!

著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)

冬になると、樹木は生気を失い、大地も冷え切ってしまいます。そんなようすから生まれたのが、「枯木寒巌(こぼくかんがん)」。文字通りには〈枯れた木と冷たい岩〉のこと。転じて、〈人間的な感情がない〉ことのたとえとして使われたり、〈煩悩のない悟りの境地〉を指したりします。

この四字熟語に関しては、12世紀の末ごろに書かれた禅の書物、『密庵和尚語録(みったんおしょうごろく)』に、「婆子焼庵(ばすしょうあん)」という名前で知られているおもしろいエピソードが載っています。

主人公のとある女性は、近くの庵で禅の修行をしているお坊さんの世話をして、もう20年にもなります。ある日、修行がどれくらい進んでいるかを試してみようと考えたのでしょう、娘に言い含めてその修行僧に抱きつかせ、「こんな時はどうするの?」と言わせてみました。

修行僧の答えは、「枯木、寒巌に倚(よ)り、三冬、暖気無し」。「三冬」とは、1年12か月を春夏秋冬の4つにわけた、冬の3か月間。自分を〈冷たい岩のそばに生える枯れ木〉にたとえ、〈人間的な感情とは無縁の冬のような精神状態だから、暖かい女性に触れても心は動かない〉と答えたのです。

振られてしまった娘は、戻って母にそのことを告げました。するとこの女性、「私はこんな俗物を20年も世話してきたのか」と言い、そのまま、その修行僧が住む庵に火を付けて燃やしてしまったということです。

まったく、修行僧からすればとんだ災難ですよねえ! でも、この女性はいったいどうして彼を俗物だと決めつけたのでしょうか?

これは禅の公案ですから、いろいろな答えがあってしかるべきもの。とはいえ、調べてみると、悟りの境地に達した僧ならば他人のことをもっと思いやれるはずだから、という解釈が多いようです。つまり、娘を拒絶するにしても、もっと相手に気を配った拒絶のしかたがあるだろう、というわけです。

それはそれでよくわかるのですが、私としては、「三冬、暖気無し」が気になります。この言い方だと、いずれはやってくる春のことが、意識のどこかに隠れているような気がしませんか? いわゆる「枯れ木に花」を意味する、「枯木逢春(こぼくほうしゅん)」という四字熟語だってありますものねえ。

この女性はそこに感づいたのではないでしょうか。「まだ色気を捨て切れていないだけならまだしも、そんな分際でうちの娘を袖にするとはなにごとか!」とカチンと来て、庵を焼き払ってしまったという次第です。

以上が、私の解釈。禅の公案に対する答えとしては、ちょっと生臭すぎますかねえ……。

≪参考リンク≫

≪おすすめ記事≫

四字熟語根掘り葉掘り12:「快刀乱麻」の解決を求む! はこちら

四字熟語根掘り葉掘り14:「人面獣心」はピストルよりもひどい! はこちら

≪著者紹介≫

円満字二郎(えんまんじ じろう)

フリーライター兼編集者。 1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。 著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)、『漢字の植物苑 花の名前をたずねてみれば』(岩波書店)など。

●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/

≪記事画像≫

イラストACから、さらささんとデルタ1さんの素材を利用。