新聞漢字あれこれ58 「薪」と書いて何と読む?

著者:小林肇(日本経済新聞社 用語幹事)

かまど・炉などで燃料として使う、細い枝や割木を表す「薪」。皆さんはこの字を見て、まず思い浮かぶ読み方は何でしょうか。

今年10月、日本経済新聞の記事審査部ツイッターで「薪」の読み方についてアンケートをとったところ、「まき」という回答が約7割という結果となりました(アンケートの結果はこちら)。アンケート結果に限らず、読者の皆さんの中でも「まき」と読む方は多かったのではないでしょうか。「まき」と読む人が多い一方で、常用漢字表の「薪」を見ると、読みは「シン・たきぎ」の音訓1つずつしかありません。

ならば漢字表の「薪」に「まき」の訓を追加すればいいのかというとそうとは言えない面もあります。円満字二郎さんは『漢字ときあかし辞典』で「訓読みは(中略)『たきぎ』『まき』のどちらで読めばいいのか、ルビでも付けなければわからないのが困ったところ」と、その使い勝手の悪さを嘆いています。『日本語語感の辞典』には「たきぎ」は「『まき』より細く太さもまちまち」で、「まき」は「『たきぎ』より太く形が整っている」と説明し区別していますが、「薪」の字を見ただけでは、人によってどちらをイメージするかは異なるでしょう。新聞では常用漢字表を尊重し、「薪」は「たきぎ」と読み、「まき」と読ませる場合は平仮名で表記するようにしています。

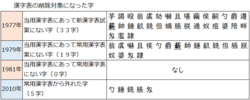

今回、「薪」の字を調べていく中で、戦後の国語施策に興味深い事実がありました。1946年の当用漢字表(1850字)に「薪」は入りましたが、この時はまだ音訓は調査中ということで、読み方は示されていませんでした。1948年の当用漢字音訓表で読みが示されると、「薪」は音の「シン」しかなく、この時は「まき」だけでなく「たきぎ」の訓さえもなかったのです。それが1973年の音訓表改定で訓の「たきぎ」が加わり、現在の常用漢字表と同じ「シン・たきぎ」の2つの読み方となり、50年近く変わっていません。

その間、「まき」の読みの追加が検討されたかどうかは不明ですが、それよりも「薪」が漢字表から消えるという〝危機〟があったのです。1977年、国語審議会が当用漢字表と当用漢字字体表に検討を加えた「新漢字表試案」(1900字)を発表。使用度数が高くないなどの理由により、試案に「薪」は入りませんでした。この試案に寄せられた関係各界や国民の意見などを参考に作られた1979年の「常用漢字表案」(1926字)にも「薪」はありません。この時点で当用漢字で表案にないのは「薪」を含め19字。いよいよ最終段階になって、すでに当用漢字として使用されているものを削除すると諸方面に混乱が生じるとの判断があり、1981年制定の「常用漢字表」(1945字)に滑り込みで「薪」を含む19字は入ったのでした。

2010年の常用漢字表の改定では、出版物864点(2004~06年)の漢字出現頻度数調査をもとに、常用漢字については2500位以内のものは漢字表に残す方針となったため、2192位だった「薪」は辛うじて音訓はそのままに2136字の中に入りました。

かつて「江戸時代には、『たきぎ』を『まき』というのは江戸の方言とされた」(暮らしのことば語源辞典)という「薪」。使用頻度が高くないとはいえ、地域や人によっては日常生活に必需品であり常用される漢字です。次に漢字表の改定があるとしたら、「まき」の訓が入るのか、それとも字が削除されるようなことになるのか。どのような扱いになるのでしょうか。

今回の記事執筆のきっかけとなったのは、専修大学文学部のある学生の気づきでした。地元(群馬県)で「薪」を「まき」と読む人が多いのに、常用漢字表に「まき」の読みがないのはなぜなのかという疑問です。この漢字観察の鋭さに大変驚かされ、新聞で漢字を扱う立場として、私も調べないといけないなと思ったしだいです。

≪参考資料≫

『漢字出現頻度数調査(3)』文化庁、2007年

『国語施策百年史』文化庁、2005年

「《参考》19字について」第14期国語審議会第5回漢字表委提出資料、1980年

『常用漢字表(平成22年11月30日内閣告示)』文化庁文化部国語課、2011年

岩淵悦太郎「試案新漢字表の考え方」『言語生活4月号№307』1977年、筑摩書房

円満字二郎『漢字ときあかし辞典』研究社、2012年

小松寿雄・鈴木英夫編『新明解 語源辞典』2011年、三省堂

佐藤喜代治『字義字訓辞典』角川書店、1985年

白川静『常用字解』平凡社、2003年

田島優『現代漢字の世界』朝倉書店、2008年

中村明『日本語 語感の辞典』2010年、岩波書店

日本国語大辞典第二版編集委員会編『日本国語大辞典第二版第八巻』小学館、2001年

日本国語大辞典第二版編集委員会編『日本国語大辞典第二版第十二巻』小学館、2001年

野村敏夫『国語政策の戦後史』大修館書店、2006年

平山輝男編『現代日本語方言大辞典第4巻』1993年、明治書院

堀井令以知編『語源大辞典 四版』1991年、東京堂出版

前田富祺監修『日本語源大辞典』小学館、2005年

諸橋轍次『大漢和辞典 巻九 修訂第二版第五刷』大修館書店、1999年

山口佳紀編『暮らしのことば語源辞典』1998年、講談社

≪参考リンク≫

漢字ペディアで「薪」を調べよう

「NIKKEIことばツイッター」はこちら

≪おすすめ記事≫

新聞漢字あれこれ32 日本経済を支える「塡」 はこちら

新聞漢字あれこれ45 築地は「つきじ」と「つきぢ」のどっち? はこちら

≪著者紹介≫

小林肇(こばやし・はじめ)

日本経済新聞社 用語幹事

1966年東京都生まれ。金融機関に勤務後、1990年に校閲記者として日本経済新聞社に入社。編集局 記事審査部次長、人材教育事業局 研修・解説委員などを経て2019年から現職。日本新聞協会新聞用語懇談会委員。漢検漢字教育サポーター。漢字教育士。 専修大学協力講座講師。

著書に『マスコミ用語担当者がつくった 使える! 用字用語辞典』(共著、三省堂)、『謎だらけの日本語』『日本語ふしぎ探検』(共著、日経プレミアシリーズ)、『文章と文体』(共著、朝倉書店)、『日本語大事典』(項目執筆、朝倉書店)、『大辞林第四版』(編集協力、三省堂)、『加山雄三全仕事』(共著、ぴあ)、『函館オーシャンを追って』(長門出版社)がある。2019年9月から三省堂辞書ウェブサイトで『ニュースを読む 新四字熟語辞典』を連載。

≪記事画像≫

ヤックル/PIXTA(ピクスタ)