四字熟語根掘り葉掘り81:「臨機応変」はおとなになった証

著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)

四字熟語とはどんなものを言うのでしょうか? この問いに答えるのはなかなかむずかしいのですが、その第1条件が漢字4文字から成り立っている慣用表現であることだという点には、異論は出ないことでしょう。

慣用表現とは、昔から人々がよく使ってきた、あるパターン化された表現のこと。となると、それがどれくらい「昔」からなのかを知っておくのは、けっして意味のないことではないでしょう。というわけで、私はよく四字熟語の由来を調べるのですが、これが、一筋縄ではいかない世界なのです。

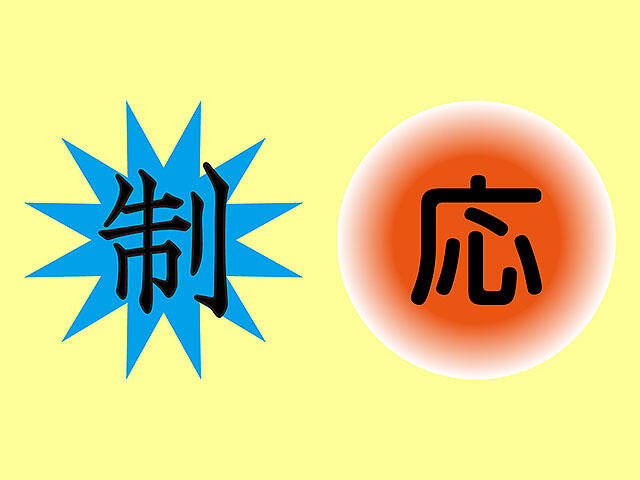

たとえば、「臨機応変(りんきおうへん)」の出どころとしては、5〜6世紀の中国南部の歴史を記録した『南史(なんし)』という歴史書の一節を挙げるのが、定番です。ところが、実際にこの書物をひもといてみると、見つかるのは「臨機応変」ではありません。ある将軍が、部下たちと作戦会議をするたびに、「自分で『臨機制変(りんきせいへん)』に判断するから、ごちゃごちゃ言うな」と怒った、とあるのです。

「制」には、「制御」のように〈コントロールする〉という意味があります。また、「大会を制する」のように〈勝利する〉場合にも使われます。その積極的なニュアンスは、このプライドの高い将軍にぴったり。ここでの「臨機制変」とは、〈タイミングを見計らって変化をコントロールする〉という、攻めの姿勢を表していると考えられます。

一方、「臨機応変」の4文字が実際に使われるようになるのは、私に調べがついた範囲では13世紀のこと。有名な思想家、朱熹(しゅき)のことばを記した『朱子語類(しゅしごるい)』や、同じころの禅僧の語録に、複数の使用例が見られます。『南史』がまとめられたのは7世紀の半ばですから、それから約600年間のどこかの時点で「臨機制変」が変化し、〈タイミングを見計らって変化に対応する〉という意味を持つ「臨機応変」が生まれたのでしょう。

多くの辞書が「臨機応変」の由来を『南史』だとしているのは、「臨機応変」と「臨機制変」をほぼ同じ意味だと判断したからでしょう。しかし、「応」とは〈ある事態を受けて行動する〉ことですから、受け身的な場合にも使うことができます。「制」の持つ積極的なニュアンスとは、だいぶ違わないでしょうか?

「臨機制変」は、攻めの姿勢が目立つとがった青年。それに対して、「臨機応変」は、さまざまな場面でいつも余裕をもって振る舞える円熟したおとな。この2つの表現の間には、そんな違いがあるように思われます。「臨機応変」の方が現在では圧倒的によく使われるのも、当然のことだと言えるでしょう。

≪参考リンク≫

漢字ペディアで「臨機応変」を調べよう

漢字ペディアで「応」を調べよう

漢字ペディアで「制」を調べよう

≪おすすめ記事≫

四字熟語根掘り葉掘り51:「雲外蒼天」の由来を探る はこちら

四字熟語根掘り葉掘り69:「創業守成」が台なしになった話 はこちら

≪著者紹介≫

円満字二郎(えんまんじ・じろう)

フリーライター兼編集者。 1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。 著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)、『漢字の植物苑 花の名前をたずねてみれば』(岩波書店)など。

●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/

≪記事画像≫

筆者作成