四字熟語根掘り葉掘り82:「品行方正」と直角のイメージ

著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)

「気分爽快(きぶんそうかい)」を収録している四字熟語辞典は、私の知っている限りでは存在しません。単に〈気分が爽快だ〉という意味を表しているだけで、それ以上、深い意味は感じられませんし、特に由来があるわけでもないですから、四字熟語だとは見なされなくても、しかたないでしょう。

しかし、中には、〈AがBである〉という単純な意味を表しているだけで、なおかつきちんとした由来があるわけでもないのに、れっきとした四字熟語として扱われているものも、たくさんあります。たとえば「品行方正(ひんこうほうせい)」も、その1つです。

「品行」とは、「気品」と「行動」、つまり〈ある人が身に纏っている雰囲気と、実際の振る舞い〉のこと。「方正」の「方」は、「長方形」「直方体」のように〈四角〉を表す用法。つまり、「品行方正」とは、〈人となりが折り目正しくきちんとしている〉こと。とはいえ、簡単に言えば〈品行が方正だ〉という意味ですから、「気分爽快」とおんなじだと言われれば、その通りでしょう。

「品行方正」には、取り立てて由来もないようです。ただ、日本語の文章での「品行」と「方正」の結びつきを調べてみると、「品行」はさまざまな文脈で用いられるのに対して、「方正」は、「品行」の描写として使われるのが大半。「品行」が登場しない文脈でも、〈人となり〉について述べている場面がほとんどです。

「方正」とは、もともと〈四角くてきちんとしている〉という意味ですから、碁盤の目に対して使ってもいいし、お豆腐の表現として用いてもいいはず。それなのに、〈人となり〉以外に関して使われている例には、めったに出会わないのです。

実は、〈人となり〉と「方正」の関係には、長い歴史があります。紀元前2世紀、前漢王朝の時代の中国では、人となりがきちんとしている人物を選んで、皇帝の側近、いわば政治のご意見番として任用するという制度がありました。その選抜制度のことを「方正」と呼んだのです。

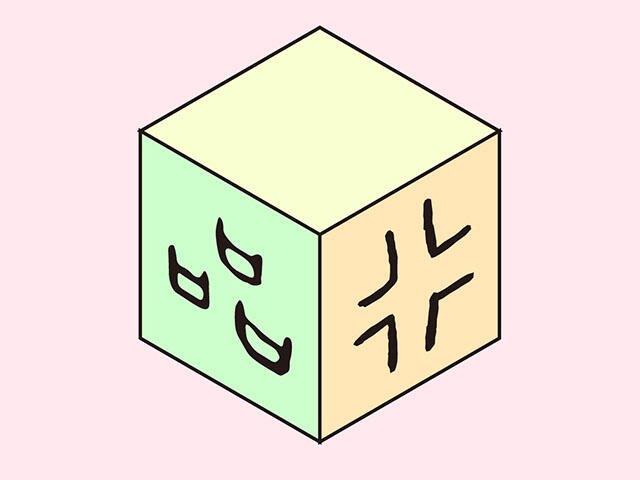

「品行方正」とは、「方正」の持つ〈人となり〉の描写としての長い歴史を背景として、近代の日本で定番化していった表現なのでしょう。考えてみれは、「品」とは〈四角〉を3つ書く漢字ですし、「行」はもともとは〈十字路〉の絵から生まれた漢字で、十字路とは〈直角に交わる〉もの。ひょっとすると、そういったイメージが、「品行」と「方正」が結びつく助けとなったのかもしれません。

単純な意味を表しているにすぎないけれど、実はそれだけでは済まされない何かがある。……それが、四字熟語として扱われる条件の1つではないかと思われます。

≪参考リンク≫

≪おすすめ記事≫

四字熟語根掘り葉掘り13:捨てがたかった「勇気百倍」 はこちら

四字熟語根掘り葉掘り23:「汽笛一声」はなつかしの響き はこちら

≪著者紹介≫

円満字二郎(えんまんじ・じろう)

フリーライター兼編集者。 1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。 著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『漢字の植物苑 花の名前をたずねてみれば』(岩波書店)など。最新刊『難読漢字の奥義書』(草思社)が、2月19日発売。

●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/

≪記事画像≫

筆者作成