四字熟語根掘り葉掘り91:「気宇壮大」とその先輩たち

著者:円満字二郎(フリーライター兼編集者)

太宰治が1944(昭和19)年に発表した小説『津軽』は、津軽出身の「私」が故郷を旅する物語。その途中、竜飛岬で一泊した「私」は、同行の友人N君が酔っ払って大声で歌い始めたのに大弱り。はた迷惑なのではないかとハラハラしていると、案の定、宿のお婆さんが出て来て、早々と布団を敷かれてしまいました。

「さすがに、N君の気宇広大の蛮声には、度胆を抜かれたものらしい。私はまだまだ、これから、大いに飲もうと思っていたのに、実に、馬鹿らしい事になってしまった。」

飲み足りない「私」の不満げな顔が目に浮かぶようですが、この一節を読んで「あれ?」と思った方、スルドイですね! 太宰が使っている「気宇広大(きうこうだい)」、ふつうなら「気宇壮大(きうそうだい)」ではないでしょうか?

「気宇壮大」といえば、四字熟語の中でも定番中の定番。「気宇○大」の○にはどんな漢字が入りますか、と質問されたら、たいていの人は「壮」と答えるでしょう。

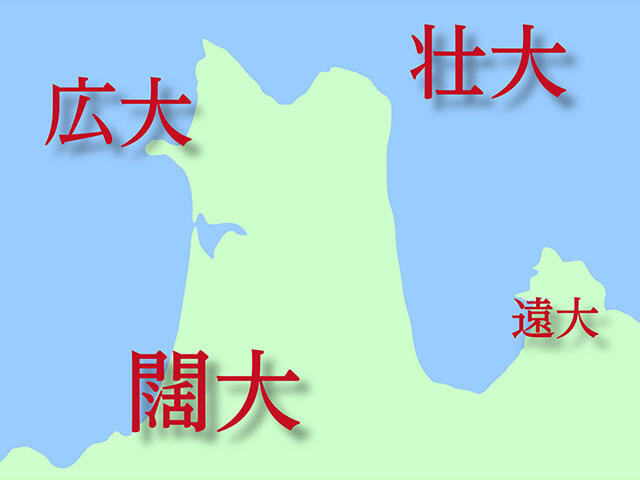

ところが、いつの時代もそれが常識だと思ったら、大間違い。なぜなら、昔は、「気宇広大」や「気宇遠大(きうえんだい)」、そして「気宇闊大(きうかつだい)」といった、さまざまなバリエーションが使われていたからです。

私が調べてみた限りでは、それらの中で最も古くから使用例が見られるのは「気宇闊大(「気宇![]() 大」も含む)」。1916(大正5)年から1942(昭和17)にかけて6つの使用例が見つかりました。当時はそれなりによく使われていたものと思われます。

大」も含む)」。1916(大正5)年から1942(昭和17)にかけて6つの使用例が見つかりました。当時はそれなりによく使われていたものと思われます。

次に古いのは「気宇広大(「気宇宏大」も含む)」で、1917(大正6)年から1970年代に至るまでに、『津軽』のものも含めて23もの使用例を見つけることができました。あにはからんや、太宰治は実は多数派だったのです。

残る1つの「気宇遠大」は、1943(昭和18)年に1例だけ。さほど一般的ではなかったと想像されます。

さて、私が知っている範囲で最も古い「気宇壮大」の使用例は、1957(昭和32)年のもの。もちろん、それは私の努力が足りないのであって、もっと前から「気宇壮大」は存在していたことでしょう。とはいえ、それ以前の使用例がまだ1つも見つかっていないということは、かつての「気宇壮大」は現在ほどメジャーな四字熟語ではなかったと考えてよいでしょう。

つまり、「気宇壮大」は、おそらく昭和の中ごろ以降に、並みいる先輩たちを押しのけて、現在の地位を築き上げたというわけ。よく使われている四字熟語にも、意外な歴史が隠されているものですね。

≪参考リンク≫

漢字ペディアで「気宇壮大」を調べよう

漢字ペディアで「闊」を調べよう

≪おすすめ記事≫

四字熟語根掘り葉掘り58:「桜花爛漫」には親戚がいっぱい! はこちら

四字熟語根掘り葉掘り81:「臨機応変」はおとなになった証 はこちら

≪著者紹介≫

円満字二郎(えんまんじ・じろう)

フリーライター兼編集者。 1967年兵庫県西宮市生まれ。大学卒業後、出版社で約17年間、国語教科書や漢和辞典などの編集担当者として働く。 著書に、『漢字の使い分けときあかし辞典』(研究社)、『漢和辞典的に申しますと。』(文春文庫)、『知るほどに深くなる漢字のツボ』(青春出版社)、『雨かんむり漢字読本』(草思社)、『漢字の植物苑 花の名前をたずねてみれば』(岩波書店)など。最新刊『難読漢字の奥義書』(草思社)が発売中。

●ホームページ:http://bon-emma.my.coocan.jp/

≪記事画像≫

筆者作成