新聞漢字あれこれ163 「特徴」の「特長」とは?

著者:小林肇(日本経済新聞社 用語幹事)

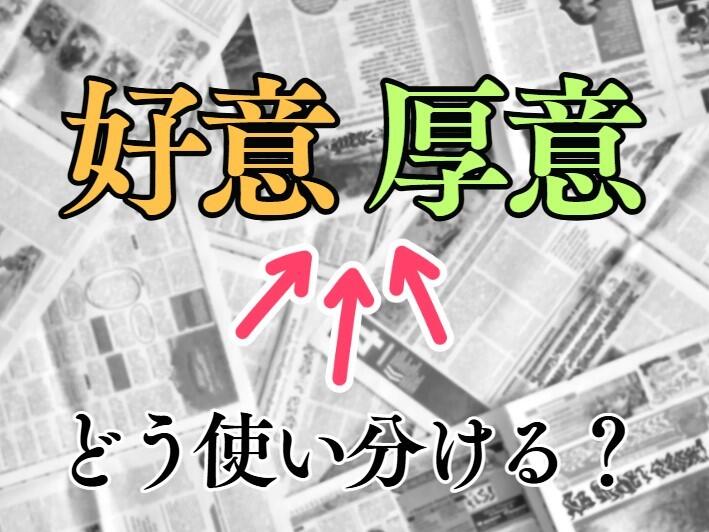

「スイートポテトに使用するサツマイモの品種は、ホクホクとした食感がトクチョウのベニアズマだ」。こうした場合、皆さんだったらトクチョウに「特長」と「特徴」のどちらを当てますか。

同音異義語ではありますが、「特長」と「特徴」では特別な性質を表す点で意味が重なるところがあり、どちらにすべきか迷うことがあります。使い分けとしては「チョウ」に当たる漢字の意味を考えれば分かりやすいでしょう。長は「たける。すぐれている」で、徴は「しるし」の意味。そこから特長は「他より優れた、たけた点」、特徴は「はっきりと分かるしるし、目立つ点」などと解釈できます。『新聞用語集 2022年版』は、特長・特徴について次のように示しています。

とくちょう

=特長〔特に優れた点〕操作しやすい特長、特長を生かす

=特徴〔特に目立つ点〕特徴のある顔、容疑者の特徴

冒頭の例文は、ホクホクとした食感をベニアズマの優れた点と考えれば「特長」、目立つ点(特色)ととるならば「特徴」のどちらでも成立します。実に悩ましいですね。ただし、新聞の使用例を見ると、どちらの意味でもとれるような場合は、「特徴」を使う事例が多いといえます。例文も実際の紙面では「特徴」となっていました。

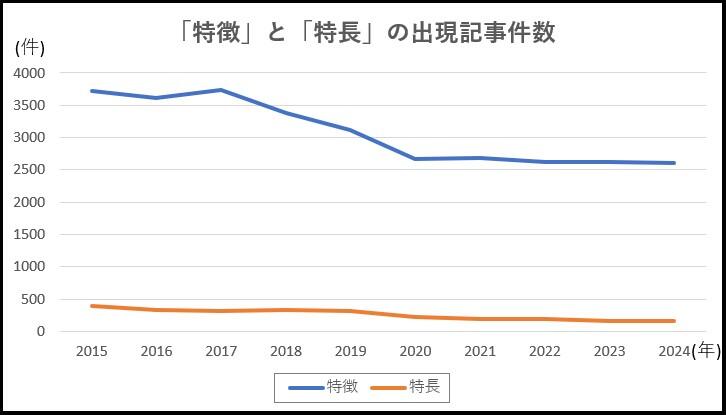

新聞記事データベースで「特徴」と「特長」について日本経済新聞での出現記事件数の割合を見ると、10年間(2015~2024年)で「特長」の約1割に対し「特徴」のほうが約9割との結果でした。客観的事実を伝えることが多いニュース記事では、価値判断を伴う「特長」よりも「特徴」のほうを用いる傾向にあることがうかがえます。

少数派の「特長」の使用例は、旧製品とそれを改良した新製品を比較したり、傑出したスポーツ選手の身体能力を表現したりするような場面で見られました。他のものと優劣がはっきりしたような場合に、限定的に使うものといえそうです。

読売新聞校閲部編『間違えやすい漢字使い分けハンドブック』には、使い分けのポイントとして「『特徴』のうち、特に優れている部分を表すのが『特長』」とありました。よって「特徴」は「特長」よりも広い意味で使うことができ、価値判断を伴わないぶん「特長」よりも使い勝手がよいというのが特長なのかもしれません。

次回、新聞漢字あれこれ第164回は3月5日(水)に公開予定です。

≪参考資料≫

関根健一『なぜなに日本語』三省堂、2015年

『漢字ときあかし辞典』研究社、2012年

『言葉に関する問答集 総集編 7刷』全国官報販売協同組合、2017年

『三省堂 新用字辞典』三省堂、2011年

『新聞用語集 2022年版』日本新聞協会、2022年

『日本語 語感の辞典』岩波書店、2010年

『マスコミ用語担当者がつくった 使える! 用字用語辞典』三省堂、2020年

『間違えやすい漢字使い分けハンドブック』PHP研究所、1997年

『明鏡国語辞典 第三版』大修館書店、2021年

≪参考リンク≫

「日経校閲X」 はこちら

漢字ペディアで「特徴」を調べよう

漢字ペディアで「特長」を調べよう

≪おすすめ記事≫

新聞漢字あれこれ127 人材の「材」が表すもの はこちら

新聞漢字あれこれ143 米大統領選挙と変換ミス はこちら

≪著者紹介≫

小林肇(こばやし・はじめ)

日本経済新聞社 用語幹事

1966年東京都生まれ。1990年、校閲記者として日本経済新聞社に入社。2019年から現職。日本新聞協会新聞用語懇談会委員。漢検漢字教育サポーター。漢字教育士。 専修大学協力講座講師。

著書に『マスコミ用語担当者がつくった 使える! 用字用語辞典』(共著、三省堂)、『方言漢字事典』(項目執筆、研究社)、『謎だらけの日本語』『日本語ふしぎ探検』(共著、日経プレミアシリーズ)、『文章と文体』(共著、朝倉書店)、『日本語大事典』(項目執筆、朝倉書店)、『大辞林第四版』(編集協力、三省堂)などがある。2019年9月から三省堂辞書ウェブサイトで『ニュースを読む 新四字熟語辞典』を連載。