あつじ所長の漢字漫談10 金が3つ重なると・・・?

著者:阿辻哲次(京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長)

学生時代の友人が集まった飲み会で、久しぶりにあった友人から漢字の質問を受けました。

長らく商社に勤めていた彼は中華料理が好きなので、やはり中国出張がもっとも楽しかったそうですが、中国の思い出を話しだしたときに、お酒のいきおいもあったのか、かなり興奮して、「中国の漢字はいったいどうなっているんだ!」と、いきなり私に詰め寄りました。私にいわれても困るのですが、彼が憤慨しているのは、いたるところで簡略化した漢字が使われているのに、ところどころで逆に、非常にややこしい漢字を見かけた、あれは実にけしからん!!特に荒物屋の看板で《金》を三つも重ねた字を見たが、あれは店のオヤジがおれはこんなに難しい漢字を知っているんだぞと自慢し、一般大衆を馬鹿にしているのにちがいない、文字改革の精神に反しているじゃないか、普通に「金」と書いておけばいいものを、と彼はいたく不満げでした。

話を聞いて、あぁ、あの字のことか、と私には問題の漢字がすぐにわかりました。これまで中国に行ったときにも、同行の日本人から私はその字についての質問をなんどか受けていたからです。

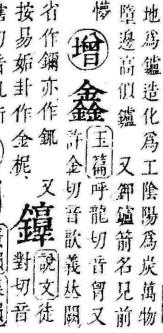

問題の字は《金》を3つあわせた「鑫」というもので、これはキンまたはクンという音読みをもつ、れっきとした漢字です。「森」が「木」と同じ字でないように、もちろんこの「鑫」は「金」とまったく別の漢字であって、決して店のオヤジが博識をひけらかして書いた文字ではありません。

康煕字典 光緒11年同文書局刊本

日本ではほとんど使われない漢字ですが、13世紀に作られた『五音篇海』という字書によれば、「お金がたくさんある」という、見ての通りの意味で、商売繁昌の縁起をかついで、昔も今も商店の屋号によく使われます。いうまでもなく、「金」を三つ重ねた文字だから、店が繁栄してお金がたくさん儲かるように、との願いをこめているのでしょう。

しかしこの漢字を人の名前に使うのは、必ずしも金銭的に豊がであることを願うだけではなく、それは過去の中国で広く信じられていた「五行思想」に基づいてのことでした。

五行思想とは、人間が暮らす社会や環境は木・火・土・金・水という五つの要素(この五つに日・月を加えたのが「七曜」です)の組みあわせでできていて、それぞれの要素の増減と多寡によって世界に変化が生じる、とする考え方です。要するに私たちが暮らす世界は、植物(木)と火力(火)と鉱物(土)と金属(金)と液体(水)の組みあわせでできているというわけです。

この五行は季節や時間にも配当されており、すべての人間は自分の生年月日に備わっている「五行」の組みあわせによって、運命が定められている、と考えられていました。

古代中国の日付は、たとえば「癸未の年、辛亥の月、甲午の日、辛酉の時」というように、十干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)と十二支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)の組みあわせで表わされました。このように年月日と時刻を表す方法を「年庚八字」といい、略して単に「八字」とも呼びました。

生年月日にかかわる「八字」は、人の運命を示すものなので、かつての縁談では非常に重要視されました。縁談はまず男女両者の「八字」を書いた紙を交換し、それを占い師に見てもらうことから始まったのです。

干支の文字にはそれぞれ五行の要素が配当されていて、「八字」における五行のバランスがとれていなければなりません。しかしたまたま生年月日に配当される五行がアンバランスになっていて、「水」とか「木」などどれかの要素が不足する場合には、名前によってそれを補いました。たとえば「火」の要素が足りない人には、「炳」や「耿」など《火》ヘンがついた文字を名前につけてそれを補充し、同じように「金」の要素が不足しているときには、《金》ヘンの漢字を名前に使うのですが、このときに「鑫」を使えば《金》の要素を一度に三つも補なうことができます。それでこの字が時々名前に使われた、というわけです。

ちなみに、このように名前に含まれる要素を補うために使われた「五行」は「木」だけではありません。ある文献によれば宋子虚という人は5人の子供にそれぞれ森・焱(火が3つ)・垚(土が3つ)・鑫(金が3つ)・淼(水が3つ)の漢字をつかって名前をつけたそうです。こんな漢字で名前をつけられた子供がちょっとかわいそうですね。

≪参考リンク≫

≪著者紹介≫

阿辻哲次(あつじ・てつじ)

京都大学名誉教授 ・(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所所長

1951年大阪府生まれ。 1980年京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。静岡大学助教授、京都産業大学助教授を経て、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。文化庁文化審議会国語分科会漢字小委員会委員として2010年の常用漢字表改定に携わる。2017年6月(公財)日本漢字能力検定協会 漢字文化研究所長就任。専門は中国文化史、中国文字学。人間が何を使って、どのような素材の上に、どのような内容の文章を書いてきたか、その歩みを中国と日本を舞台に考察する。

著書に「戦後日本漢字史」(新潮選書)「漢字道楽」(講談社学術文庫)「漢字のはなし」(岩波ジュニア新書)など多数。

≪記事写真≫

すべて著者が撮影したもの。