新聞漢字あれこれ160 「元日」と「元旦」の使い分け

著者:小林肇(日本経済新聞社 用語幹事)

新聞では「元旦」は使わず、原則「元日」で表記統一していたことがあります。現在はどちらも使うことがありますが、意味に重なる部分があるこの2語。厳密に使い分けなければならない場面も出てきます。

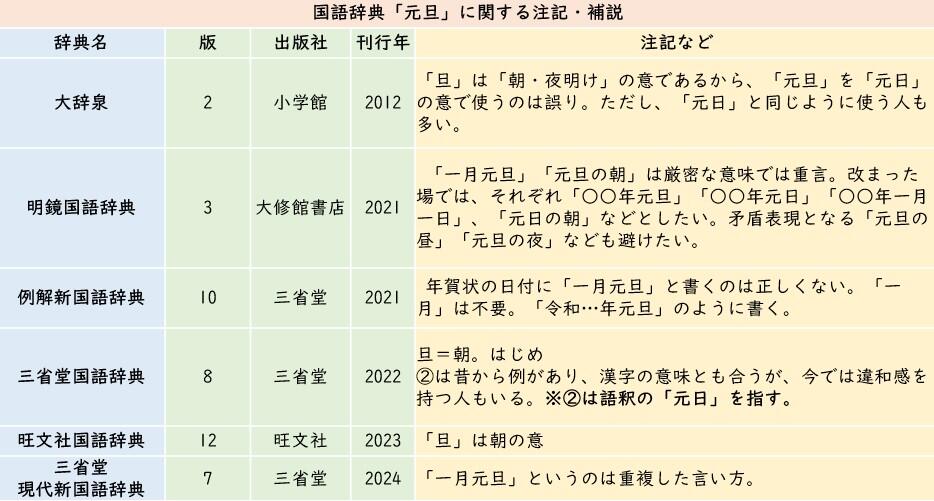

元旦の「旦」は「〝太陽〟を表す部首『日』の下に、〝地平線〟を示す横線を引いて、〝夜明け〟を意味する」(漢字ときあかし辞典)もの。よって元旦は1月1日(元日)の夜明け(朝)を指します。とはいえ、年賀状で「令和七年元旦」のように書いてあるのをよく見ますので、「元旦=1月1日(元日)」と思っている人も少なくないでしょう。実際、国語辞典では「①元日の朝。②俗に、元日」(岩波国語辞典第8版)と、語釈に「元日」を挙げているものが多数あります。

かつて新聞が「元日」に統一していたというのは、「旦」が常用漢字表になかったことが最大の理由でしたが、新聞記事で「元日の朝」だけを特定して述べるような場面が少ないことも挙げられます。1990年代半ば、スーパーマーケットのダイエーが「元旦営業」と銘打ち、それまでの商慣行を破って1月1日から営業を始めたことがありましたが、日本経済新聞の報道では「元日営業」としました。表外字を使わないという縛りはあったものの、店の営業時間が元日の朝だけではなかったことも理由となりました。店舗の売り場の写真に「元旦営業」と書かれた幟(のぼり)が写ってはいても、記事と見出しは「元日営業」としていました。

こんなことがあった「旦」ですが、2001年に使用解禁になります。日本新聞協会の新聞用語懇談会が3年の審議を経て、常用漢字表(1945字)にない漢字39字と表外訓9字種の新聞・放送での使用を決定。「旦」はこの39字には入りませんでしたが、熟語の「元旦」として例外的に使用を認めることになったのです。実施時期は各社でばらつきがありましたが、日本経済新聞では同年12月1日付紙面から使用解禁となりました。

ただし、解禁とはいえ無条件に使用できるわけではありません。用字用語集では使用可としつつ、「1月1日をいう場合は『元日』とする」との注記を付けました。その後、「旦」は2010年の常用漢字表の改定で追加されましたが、この注記は変わりません。国民の祝日に関する法律(祝日法)では1月1日を「元日」と定めています。これを「元旦」と言うのはやはり間違いになります。

◇

「ちょっとー、元旦は使えないのよー」。30年近く前のこと。編集フロア全体に響きわたるような声で日経金融新聞(現在は休刊)を校閲中のBさんが叫びました。記事中に出てくる「元旦」を「元日」に直せとの主張。実はこの「元旦」は、企業名「元旦ビューティ工業」の略称のため、当然ながら「元日」に直すわけにはいきません。「読めば分かるだろうに。恥ずかしい……」とは周囲の声でした。ちなみに同社の社名は、創業者で会長を務める舩木元旦(ふなき・もとかつ)さんの名前からとったもの。舩木さんの誕生日は1月1日なのだそうです。

次回、新聞漢字あれこれ第161回は1月22日(水)に公開予定です。

≪参考資料≫

田島優『現代漢字の世界』朝倉書店、2008年

『漢字ときあかし辞典』研究社、2012年

『NIKKEI用字用語の手引 2023年版』日本経済新聞社、2023年

『日本語 語感の辞典』岩波書店、2010年

『表外字・表外訓の一部採用に伴う 日経用字用語集の改訂個所』日本経済新聞社、2001年

≪参考リンク≫

「日経校閲X」 はこちら

漢字ペディアで「元旦」を調べよう

≪おすすめ記事≫

新聞漢字あれこれ131 「凜」と「凛」 その違いは… はこちら

新聞漢字あれこれ148 「詐」と「搾」 同音ではないけれど はこちら

≪著者紹介≫

小林肇(こばやし・はじめ)

日本経済新聞社 用語幹事

1966年東京都生まれ。1990年、校閲記者として日本経済新聞社に入社。2019年から現職。日本新聞協会新聞用語懇談会委員。漢検漢字教育サポーター。漢字教育士。 専修大学協力講座講師。

著書に『マスコミ用語担当者がつくった 使える! 用字用語辞典』(共著、三省堂)、『方言漢字事典』(項目執筆、研究社)、『謎だらけの日本語』『日本語ふしぎ探検』(共著、日経プレミアシリーズ)、『文章と文体』(共著、朝倉書店)、『日本語大事典』(項目執筆、朝倉書店)、『大辞林第四版』(編集協力、三省堂)などがある。2019年9月から三省堂辞書ウェブサイトで『ニュースを読む 新四字熟語辞典』を連載。